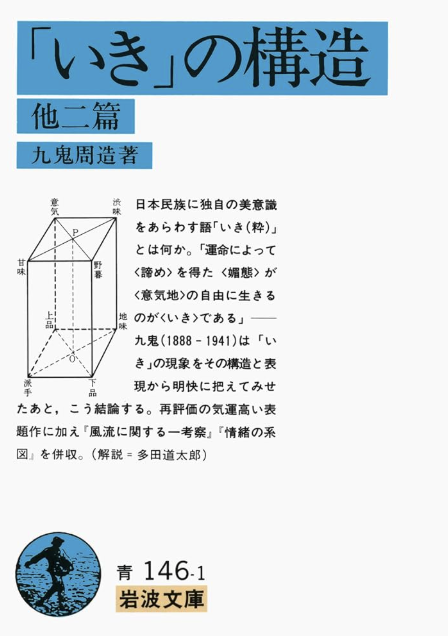

まず一般に言語というものは民族といかなる関係を有するものか。言語の内容たる意味と民族存在とはいかなる関係に立つか。意味の妥当問題は意味の存在問題を無用になし得るものではない。否、往々、存在問題の方が原本的である。我々はまず与えられた具体から出発しなければならない。我々に直接に与えられているものは「我々」である。また我々の綜合と考えられる「民族」である。そうして民族の存在様態は、その民族にとって核心的のものである場合に、一定の「意味」として現われてくる。また、その一定の意味は「言語」によって通路を開く。それ故に一の意味または言語は、一民族の過去および現在の存在様態の自己表明、歴史を有する特殊の文化の自己開示にほかならない。したがって、意味および言語と民族の意識的存在との関係は、前者が集合して後者を形成するのではなくて、民族の生きた存在が意味および言語を創造するのである。両者の関係は、部分が全体に先立つ機械的構成関係ではなくて、全体が部分を規定する有機的構成関係を示している。それ彼に、一民族の有する或る具体的意味または言語は、その民族の存在の表明として、民族の体験の特殊な態部を帯びていないはずはない

「上品」は対立者として「下品」をもっている。「派手」は対立者に「地味」を有する。「いき」の対立者は「野暮」である。ただ、「渋味」だけは判然たる対立者をもっていない。普通には「渋味」と「派手」とを対立させて考えるが、「派手」は相手として「地味」をもっている。さて、「渋味」という言葉はおそらく柿の味から来ているのであろう。しかるに柿は「渋味」のほかになお「甘味」をももっている。渋柿に対しては甘柿がある。それ故、「渋味」の対立者としては「甘味」を考えても差支ないと信ずる。 渋茶、甘茶、渋糖、甘糖、渋皮、甘皮などの反対語の存在も、この対立関係を要書する。しからば、これらの対立意味はどういう内容をもっているか。また、「いき」といかなる関係に立っているか。

- 言葉一つ一つの意味付けについて思考

- 読書は本当に頭を良くする、思考を深めることを再認識した

- 言語の意味まで思考して活用する